もりもりジャーナル

日本共産党道政・政策委員長の 森つねと です。 私は「しんぶん赤旗」の記者として全道を駆け回り、懸命に生きる道民のみなさんの声を聞いてきました。 その頑張りを踏みにじる政治に、悔しさと怒りが込み上げます。 私、森つねとは、あなたの願いをまっすぐ道政に届けるために全力を尽くします。戦争する国づくりを許さない!泊原発を再稼働するな!

電気料金の再値上げは間違っている――いまこそ原発をやめる決断を

昨日、北海道電力の本店を訪問し、「電気料金の再値上げ撤回」を申し入れ、道民のみなさんから預かった2,638人分の署名(第1次分)を提出してきました。日本共産党の青山慶二道委員長や真下紀子道議も一緒です。給料が減る一方で、増税や物価の値上がりで家庭の負担が急増しています。道内経済も厳しさを増しています。こういう状況の中で、2割前後もの再値上げはとても耐えられるものではありません。「企業の倒産など、道内経済への影響を試算しているのか」と尋ねると、「していない」との答えでした。あまりにも無責任だと思いました。

今週、道議会では真下道議の質問であらたな事実がわかりました。電力事業とは直接関係のない団体や企業に、69人の北電社員を〝ウラ出向″させていたのです。北電は給与の一部、または全額を負担しています。その額は、最大で4億6,000万円余にのぼります。高橋はるみ知事は、給与は「原価に算入していない」と北電をかばいましたが、電気料金が原資であることに変わりありません。

さらに、今日の「しんぶん赤旗」のスクープでは、北電の常務が、北電から役員報酬を受け取りながら、実際には北海道経済連合会(道経連)に主に出勤しているという事実がわかったのです。役員報酬の額は年間1,800万円です。役員報酬について北電は「電気料金の原価に含まれている」と認めています。

いま、年収200万円にも満たない、働く貧困層が1,000万人を超えています。私と同世代の若者は大半がワーキングプアです。1,800万円もあれば、何年暮らしていけるでしょうか。自分たちの懐は痛めず、道民にだけ負担を強いる。そして、そのお金で、経済界にも〝ウラ出向″させて、虎視眈眈(こしたんたん)と自分たちの影響力を広げる――公益企業としての資格が問われると言わざるを得ません。

私が一番、許せないのは、値上げの「理由」です。北電は、原発が止まっているからコストが上がっているといいます。しかし実際は、原発の再稼働にこだわり続けていることが、北電自身の首を絞めている。

泊原発を国の「新規制基準」に適合させるために、1,600億円もの工事費が見込まれています。昨年の電気料金値上げのときと比べ、あらたに700億円増えています。北電はこの700億円について、今回の値上げ分に含んでいないと認めました。つまり、近い将来、再々値上げが必要になってくるのです。「基準地震動」が変更になり、耐震設計を変更する工事が加わることになれば、さらに費用は増えるでしょう。原発を動かそうとすればするほどコストがかかり、電気料金としてはねかえってくる、というのが事実なのです。そもそも、原発が動いていなくても、維持するだけで、年間800億円ものコストがかかっています。

北海道電力は、道民の反対の声を押し切って原発を次々とつくり、全国の電力会社のなかで、もっとも原発の依存度を高めてきました。北電に対し「いまこそ、原発をやめる決断をするときではないか」と問いただしましたが、北電の担当者は「(もし)原発がなかったら、ということは前提にない」と、原発にこだわる姿勢を崩しませんでした。

自らの経営判断の誤りを認めず、道民に負担を押し付け、原発を続けようとする――。電気料金を「人質」にして原発の再稼働をすることは、二重にも三重にも間違っています。

いまなお、福島のみなさん、そして、全国の被災者のみなさんの苦しみが続いています。先日は、福島地裁で、原発事故で避難していた女性が命を絶ったことに対し、事故が原因だと認める判決が下されました。裁判には勝ったけれども、奥さんは帰ってきません。旦那さんの心にあいた穴は、誰も埋めあわせることはできないのです。

「原発に絶対安全はない」ということは、北電側も認めました。そうであれば、「人類と原発は共存できない」という、あまりに多くの犠牲のうえに出された答えを、北海道電力も、国も道も、真正面から受け止めるべきではないでしょうか。原発を再稼働させるお金があるのなら、福島原発事故の収束と除染、賠償、再生可能エネルギーの研究・開発、普及にこそ投じるべきです。

今週、道議会では真下道議の質問であらたな事実がわかりました。電力事業とは直接関係のない団体や企業に、69人の北電社員を〝ウラ出向″させていたのです。北電は給与の一部、または全額を負担しています。その額は、最大で4億6,000万円余にのぼります。高橋はるみ知事は、給与は「原価に算入していない」と北電をかばいましたが、電気料金が原資であることに変わりありません。

さらに、今日の「しんぶん赤旗」のスクープでは、北電の常務が、北電から役員報酬を受け取りながら、実際には北海道経済連合会(道経連)に主に出勤しているという事実がわかったのです。役員報酬の額は年間1,800万円です。役員報酬について北電は「電気料金の原価に含まれている」と認めています。

いま、年収200万円にも満たない、働く貧困層が1,000万人を超えています。私と同世代の若者は大半がワーキングプアです。1,800万円もあれば、何年暮らしていけるでしょうか。自分たちの懐は痛めず、道民にだけ負担を強いる。そして、そのお金で、経済界にも〝ウラ出向″させて、虎視眈眈(こしたんたん)と自分たちの影響力を広げる――公益企業としての資格が問われると言わざるを得ません。

私が一番、許せないのは、値上げの「理由」です。北電は、原発が止まっているからコストが上がっているといいます。しかし実際は、原発の再稼働にこだわり続けていることが、北電自身の首を絞めている。

泊原発を国の「新規制基準」に適合させるために、1,600億円もの工事費が見込まれています。昨年の電気料金値上げのときと比べ、あらたに700億円増えています。北電はこの700億円について、今回の値上げ分に含んでいないと認めました。つまり、近い将来、再々値上げが必要になってくるのです。「基準地震動」が変更になり、耐震設計を変更する工事が加わることになれば、さらに費用は増えるでしょう。原発を動かそうとすればするほどコストがかかり、電気料金としてはねかえってくる、というのが事実なのです。そもそも、原発が動いていなくても、維持するだけで、年間800億円ものコストがかかっています。

北海道電力は、道民の反対の声を押し切って原発を次々とつくり、全国の電力会社のなかで、もっとも原発の依存度を高めてきました。北電に対し「いまこそ、原発をやめる決断をするときではないか」と問いただしましたが、北電の担当者は「(もし)原発がなかったら、ということは前提にない」と、原発にこだわる姿勢を崩しませんでした。

自らの経営判断の誤りを認めず、道民に負担を押し付け、原発を続けようとする――。電気料金を「人質」にして原発の再稼働をすることは、二重にも三重にも間違っています。

いまなお、福島のみなさん、そして、全国の被災者のみなさんの苦しみが続いています。先日は、福島地裁で、原発事故で避難していた女性が命を絶ったことに対し、事故が原因だと認める判決が下されました。裁判には勝ったけれども、奥さんは帰ってきません。旦那さんの心にあいた穴は、誰も埋めあわせることはできないのです。

「原発に絶対安全はない」ということは、北電側も認めました。そうであれば、「人類と原発は共存できない」という、あまりに多くの犠牲のうえに出された答えを、北海道電力も、国も道も、真正面から受け止めるべきではないでしょうか。原発を再稼働させるお金があるのなら、福島原発事故の収束と除染、賠償、再生可能エネルギーの研究・開発、普及にこそ投じるべきです。

PR

国民の声を無視し続けることはできない

先月末、日本共産党の道議団、札幌市議団のみなさんと東京で政府交渉を行いました。来春のいっせい地方選挙の予定候補も参加しました。2日間に渡る交渉で、道民生活にかかわる国の来年度予算と重点課題について各省庁に要請。現場の実態を見ているだけに熱が入ります。

泊原発再稼働中止の要請に、経産省の担当者は「国として理解を求める」と後向きの姿勢を示す一方、「北海道への核のゴミの持ち込みは認められない。道の『核抜き条例』を尊重すべき」だと求めると、「地元の意見を聞き、反対なら進めない」と回答しました。

厳しい冬を前に異常な高騰が続く灯油価格。昨年同時期と比べ、すでに1㍑あたり10円近く値上りしている事実を示し、「福祉灯油への早目の特別交付税措置を」と求めました。総務省側は「必要な措置を検討する」と述べました。

精神障害者の方々が粘り強く求めている運賃割引について国交省の担当者は「交通費の実費負担ができないか、厚労省と連携して進めたい」と答えました。

間もなく臨時国会が始まります。国民の声を聞かない安倍政権は強大なように見えますが、国民の暮らしや経済とかけ離れた「砂上の楼閣」です。だからこそ、党の論戦と国民運動で相手の言い分を崩すことは可能です。

今回の政府交渉も踏まえ、それぞれの分野での「一点共闘」を発展させながら、安倍政権を退陣に追い込む大きな流れをつくっていきたい。

泊原発再稼働中止の要請に、経産省の担当者は「国として理解を求める」と後向きの姿勢を示す一方、「北海道への核のゴミの持ち込みは認められない。道の『核抜き条例』を尊重すべき」だと求めると、「地元の意見を聞き、反対なら進めない」と回答しました。

厳しい冬を前に異常な高騰が続く灯油価格。昨年同時期と比べ、すでに1㍑あたり10円近く値上りしている事実を示し、「福祉灯油への早目の特別交付税措置を」と求めました。総務省側は「必要な措置を検討する」と述べました。

精神障害者の方々が粘り強く求めている運賃割引について国交省の担当者は「交通費の実費負担ができないか、厚労省と連携して進めたい」と答えました。

間もなく臨時国会が始まります。国民の声を聞かない安倍政権は強大なように見えますが、国民の暮らしや経済とかけ離れた「砂上の楼閣」です。だからこそ、党の論戦と国民運動で相手の言い分を崩すことは可能です。

今回の政府交渉も踏まえ、それぞれの分野での「一点共闘」を発展させながら、安倍政権を退陣に追い込む大きな流れをつくっていきたい。

花子とアン

あわただしい毎日が続いています。日本のあり方を根底から変えてしまおうとする安倍政権とのたたかいですから、暇を持て余しているようでは困りますし、大きなやりがいを持ちながら活動していますが、心に多少の余裕がなければいい仕事はできません。

そんなとき、心を潤してくれるのがNHKの連続テレビ小説「花子とアン」です。物語は佳境にさしかかり、いよいよタイトルにもある名作「赤毛のアン」が登場しました。

これはちょっと自慢なのですが、かつて私は「赤毛のアン」の舞台となったカナダ東部の島、プリンス・エドワード島に行ったことがあります。しかも一人旅。たいした英語力もないのによく行ったものだと思います。

「赤毛のアン」に出会ったのは高校生のころ。偶然、同タイトルのテレビアニメ(再放送)を見たことがきっかけです。「赤毛のアン」といえば、どちらかといえば少女むけというイメージがあり、それまで関心がありませんでしたが、高畑勲監督による美しい映像(宮崎駿監督も15話まで場面設定・画面構成を担当)と緻密な心情描写、物語へ引き込み余韻を残す三善晃さん(故人)の音楽にすっかり引きこまれました。

自立心と好奇心、想像力にあふれ、マシューをはじめ周囲の人々の見守りのなかで自己を確立していく主人公・アンの成長。あれだけ嫌っていたアンを自分の娘として受け入れ、なくてはならない存在にまで押し上げるだけでなく、自らを解放していく母親・マリラの変化――。ふわふわと自分が定まらず、何かにつけて親に反抗したい年頃だった私にとって、あらためて自分や親の存在を見つめ直し、人と人とのつながりの大切さを考えたものでした。

当然のように「この島に行ってみたい」と思うようになり、語学系の大学に進学。それまでほとんど使わず貯め込んだ小遣いを全部吐き出して、舞台となったカナダのプリンス・エドワード島へ。今から18年前、大学1年生のときのことです。

私がプリンス・エドワード島に行った時、ちょうどカナダ本土と島をつなぐ橋(カナダ最長のコンフェデレーションブリッジ)が竣工する前の年で、フェリーに乗って上陸することができました。ゆっくりと迫る島を眺めていると、主人公の追体験をしているような気持ちになりました。

物語の中心舞台「アボンリー」はキャベンデッシュという小さな村。赤土の道の先には、やはり赤土の浜辺が広がり、瑠璃色の海が白波を立てて迎えてくれました。大西洋に沈む夕日を眺めた後、食事をしようとメーンロードを歩きましたが、どの店もすでに閉店…。とぼとぼとB&Bに戻ってくると、オーナーが「あなた、食事できなかったでしょう」と、なぜか事情を知っていて、手作りのパンなどでもてなしてくれました。島の人はおおらかで親切な人ばかりでした。グリーン・ゲイブルズなどの中心地は観光地化されていますが、物語のイメージを決して損なわない美しい島での滞在は、一生の思い出です。

「赤毛のアン」の魅力は多岐に渡り、語り尽くせませんが、さりげなく、しかし鋭く問いかけている「男女平等」や「反戦平和」のメッセージを抜きに語ることはできません。

ところで、研究者によると、村岡花子さんの翻訳は完全なものではなく、飛躍していたり、脱落している部分もあるそうです。それは、当時の翻訳の限界という側面もありますが、作者・モンゴメリが送った人生や世界観と自身を重ねて翻訳した村岡さんならではの「業」であり、出版から62年たっても色あせない生命力につながっているのだと思います。

「戦争か平和か」という歴史的なたたかいは激しさを増していますが、「想像力」とユーモアを大切に挑みたいと思います。

そんなとき、心を潤してくれるのがNHKの連続テレビ小説「花子とアン」です。物語は佳境にさしかかり、いよいよタイトルにもある名作「赤毛のアン」が登場しました。

これはちょっと自慢なのですが、かつて私は「赤毛のアン」の舞台となったカナダ東部の島、プリンス・エドワード島に行ったことがあります。しかも一人旅。たいした英語力もないのによく行ったものだと思います。

「赤毛のアン」に出会ったのは高校生のころ。偶然、同タイトルのテレビアニメ(再放送)を見たことがきっかけです。「赤毛のアン」といえば、どちらかといえば少女むけというイメージがあり、それまで関心がありませんでしたが、高畑勲監督による美しい映像(宮崎駿監督も15話まで場面設定・画面構成を担当)と緻密な心情描写、物語へ引き込み余韻を残す三善晃さん(故人)の音楽にすっかり引きこまれました。

自立心と好奇心、想像力にあふれ、マシューをはじめ周囲の人々の見守りのなかで自己を確立していく主人公・アンの成長。あれだけ嫌っていたアンを自分の娘として受け入れ、なくてはならない存在にまで押し上げるだけでなく、自らを解放していく母親・マリラの変化――。ふわふわと自分が定まらず、何かにつけて親に反抗したい年頃だった私にとって、あらためて自分や親の存在を見つめ直し、人と人とのつながりの大切さを考えたものでした。

当然のように「この島に行ってみたい」と思うようになり、語学系の大学に進学。それまでほとんど使わず貯め込んだ小遣いを全部吐き出して、舞台となったカナダのプリンス・エドワード島へ。今から18年前、大学1年生のときのことです。

私がプリンス・エドワード島に行った時、ちょうどカナダ本土と島をつなぐ橋(カナダ最長のコンフェデレーションブリッジ)が竣工する前の年で、フェリーに乗って上陸することができました。ゆっくりと迫る島を眺めていると、主人公の追体験をしているような気持ちになりました。

物語の中心舞台「アボンリー」はキャベンデッシュという小さな村。赤土の道の先には、やはり赤土の浜辺が広がり、瑠璃色の海が白波を立てて迎えてくれました。大西洋に沈む夕日を眺めた後、食事をしようとメーンロードを歩きましたが、どの店もすでに閉店…。とぼとぼとB&Bに戻ってくると、オーナーが「あなた、食事できなかったでしょう」と、なぜか事情を知っていて、手作りのパンなどでもてなしてくれました。島の人はおおらかで親切な人ばかりでした。グリーン・ゲイブルズなどの中心地は観光地化されていますが、物語のイメージを決して損なわない美しい島での滞在は、一生の思い出です。

「赤毛のアン」の魅力は多岐に渡り、語り尽くせませんが、さりげなく、しかし鋭く問いかけている「男女平等」や「反戦平和」のメッセージを抜きに語ることはできません。

ところで、研究者によると、村岡花子さんの翻訳は完全なものではなく、飛躍していたり、脱落している部分もあるそうです。それは、当時の翻訳の限界という側面もありますが、作者・モンゴメリが送った人生や世界観と自身を重ねて翻訳した村岡さんならではの「業」であり、出版から62年たっても色あせない生命力につながっているのだと思います。

「戦争か平和か」という歴史的なたたかいは激しさを増していますが、「想像力」とユーモアを大切に挑みたいと思います。

被爆者の願いが込められた「憲法九条」

8月15日。今年も終戦記念日を迎えました。69回目です。紙智子参院議員、小形かおり札幌市議と大通公園で街頭宣伝を行いました。

日本軍国主義がおし進めた侵略戦争と植民地支配によって、2000万人を超すアジアの人々、310万人もの国民の命が奪われました。私は、犠牲となったすべての人々の苦しみ、無念さに思いを馳せ、「二度と戦争をしてはならない」と訴えました。

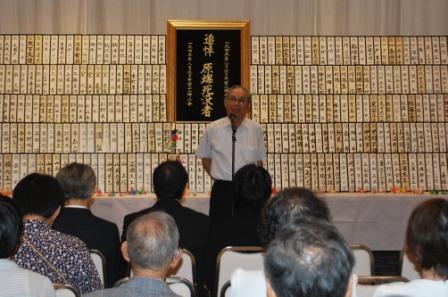

ところが先日、犠牲者の思いを踏みにじるような出来事がありました。8月6日、道被爆者協会主催の原爆死没者北海道追悼会に参列したときのことです。

公明党の衆院議員が参加しあいさつ。議員は「平和の党」を強調したうえで、「戦争反対を唱えるだけではだめだ。これからは積極的平和主義だ」と力説したのです。積極的平和主義とは、戦力不保持や交戦権を否認した憲法9条を否定し、集団的自衛権行使に道を開くための常とう句として安倍首相が用いている言葉です。

しかも、被爆者が「戦争は反対」だと述べた後の発言。議員の次にあいさつした私は、頭から火が噴き出るような思いを抑えながら、「(集団的自衛権行使容認の)閣議決定の撤回を強く求めます」と述べました。

原爆投下で「地獄」を見た広島、長崎の人々。この経験が「戦争のない世界」の理想を、最も先進的な形で具体化した憲法9条を生みました。憲法を守り、世界平和に貢献する日本へ―。決意をあらたにしています。

日本軍国主義がおし進めた侵略戦争と植民地支配によって、2000万人を超すアジアの人々、310万人もの国民の命が奪われました。私は、犠牲となったすべての人々の苦しみ、無念さに思いを馳せ、「二度と戦争をしてはならない」と訴えました。

ところが先日、犠牲者の思いを踏みにじるような出来事がありました。8月6日、道被爆者協会主催の原爆死没者北海道追悼会に参列したときのことです。

公明党の衆院議員が参加しあいさつ。議員は「平和の党」を強調したうえで、「戦争反対を唱えるだけではだめだ。これからは積極的平和主義だ」と力説したのです。積極的平和主義とは、戦力不保持や交戦権を否認した憲法9条を否定し、集団的自衛権行使に道を開くための常とう句として安倍首相が用いている言葉です。

しかも、被爆者が「戦争は反対」だと述べた後の発言。議員の次にあいさつした私は、頭から火が噴き出るような思いを抑えながら、「(集団的自衛権行使容認の)閣議決定の撤回を強く求めます」と述べました。

原爆投下で「地獄」を見た広島、長崎の人々。この経験が「戦争のない世界」の理想を、最も先進的な形で具体化した憲法9条を生みました。憲法を守り、世界平和に貢献する日本へ―。決意をあらたにしています。

命より世界支配とは――オスプレイは日本のどこにもいらない

今日は…いや今日も、防衛局に申し入れに行ってきました。ここ3週間で3度目です。

一部のメディアで報道されましたが、沖縄に配備されている米軍の新型輸送機・オスプレイの訓練移転先として、防衛省は全国5カ所を候補地に挙げ、そのひとつに北海道大演習場(千歳、恵庭、北広島、札幌)も含まれていることが明らかになりました。

札幌・丘珠駐屯地で開かれた「航空ページェント」にオスプレイが飛来してからわずか10日間。警戒していたこととはいえ、オスプレイ飛来の真のねらいが、こんなにも早く明らかになるとは驚きです。

今日の申し入れでは、安保破棄道実行委員会のメンバーとして、道労連、道平和委員会のみなさんとともに、オスプレイの全国移転計画への抗議と、沖縄での配備撤回を求めました。

防衛局担当者の回答は「本省(防衛省)がオスプレイの訓練拠点整備を検討していることは承知しているが、防衛局としては場所等については承知していない」というもの。詳細を尋ねても、それ以上はとり合わないという姿勢です。丘珠駐屯地への飛来に際して、日本共産党として飛行ルートや飛行計画の公表などを申し入れしたときも、「主催者ではないからわからない」の一点張りで、誠実に回答しようとする意思は見られませんでした。こんな状況で、もしオスプレイが道内に配備されることになれば、道民はいつ、どこに飛んでくるかもわからないオスプレイの不安に脅えながら暮らさなければならなくなるでしょう。

オスプレイは、開発段階から墜落事故が相次ぎ、これまでに少なくとも36人もの死者を出している「欠陥機」です。さまざまな欠陥がありますが、そのひとつが、何らかの理由でエンジンが停止したときに緊急着陸するための「オートローテーション機能」を備えていない問題があります。

オスプレイの最大の特徴は、主翼の両端にあるエンジンの角度を変えることによって、「ヘリモード」と「航空機モード」、その中間の「転換モード」と3つの飛行モードに変えられること。私も航空ページェントに出向きオスプレイを見てきましたが、機体はずんぐりしていて、主翼の両端にプロペラがついているという異様な格好でした。このプロペラの翼が、展示されていた他のヘリコプターと比べても明らかに小さい。そのため、通常のヘリコプターのエンジンが緊急停止したときは、機体の降下で生じる空気の力でプロペラの翼を回して浮力を生み出し、緊急着陸するという「オートローテーション機能」を備えていないのです。

なぜ、そのような設計になっているのか――。米海兵隊が日本でオスプレイを配備するにあたって取りまとめた報告書では、オスプレイの特徴として、艦船への収納が容易で、艦船上からの離着陸も可能であることを挙げ、地球規模で遠征する能力を高めるために、日本中を訓練場として使用する計画を示しています。つまり、殴り込み部隊である強襲揚陸艦にオスプレイを搭載できるように、プロペラの翼は小さく設計されたのです。

乗務員の安全よりも、世界の支配。そんなオスプレイ運用の訓練に、道民の命が脅かされるなど、たまったものではありません。

ちなみに、日本の航空法では、オートローテーション機能を備えていないヘリコプターは飛行してはならないことになっています(航空法第11条)。しかし、安保条約に基づく日米地位協定で、米軍機は航空法第11条の適用が除外されているのです。対米従属そのものです。

今回のオスプレイ訓練移転をめぐる一連の問題を通じて、沖縄の人たちがどれほど米軍の訓練に苦しんできたか、その一端を垣間見ることができたように思います。沖縄の人たちも危険なオスプレイを全国に拡散することは願わないでしょう。オスプレイは沖縄にも、日本のどこにもいらない――。沖縄の人たちと連帯して、オスプレイの配備撤回、基地のない日本をめざして頑張ります。

一部のメディアで報道されましたが、沖縄に配備されている米軍の新型輸送機・オスプレイの訓練移転先として、防衛省は全国5カ所を候補地に挙げ、そのひとつに北海道大演習場(千歳、恵庭、北広島、札幌)も含まれていることが明らかになりました。

札幌・丘珠駐屯地で開かれた「航空ページェント」にオスプレイが飛来してからわずか10日間。警戒していたこととはいえ、オスプレイ飛来の真のねらいが、こんなにも早く明らかになるとは驚きです。

今日の申し入れでは、安保破棄道実行委員会のメンバーとして、道労連、道平和委員会のみなさんとともに、オスプレイの全国移転計画への抗議と、沖縄での配備撤回を求めました。

防衛局担当者の回答は「本省(防衛省)がオスプレイの訓練拠点整備を検討していることは承知しているが、防衛局としては場所等については承知していない」というもの。詳細を尋ねても、それ以上はとり合わないという姿勢です。丘珠駐屯地への飛来に際して、日本共産党として飛行ルートや飛行計画の公表などを申し入れしたときも、「主催者ではないからわからない」の一点張りで、誠実に回答しようとする意思は見られませんでした。こんな状況で、もしオスプレイが道内に配備されることになれば、道民はいつ、どこに飛んでくるかもわからないオスプレイの不安に脅えながら暮らさなければならなくなるでしょう。

オスプレイは、開発段階から墜落事故が相次ぎ、これまでに少なくとも36人もの死者を出している「欠陥機」です。さまざまな欠陥がありますが、そのひとつが、何らかの理由でエンジンが停止したときに緊急着陸するための「オートローテーション機能」を備えていない問題があります。

オスプレイの最大の特徴は、主翼の両端にあるエンジンの角度を変えることによって、「ヘリモード」と「航空機モード」、その中間の「転換モード」と3つの飛行モードに変えられること。私も航空ページェントに出向きオスプレイを見てきましたが、機体はずんぐりしていて、主翼の両端にプロペラがついているという異様な格好でした。このプロペラの翼が、展示されていた他のヘリコプターと比べても明らかに小さい。そのため、通常のヘリコプターのエンジンが緊急停止したときは、機体の降下で生じる空気の力でプロペラの翼を回して浮力を生み出し、緊急着陸するという「オートローテーション機能」を備えていないのです。

なぜ、そのような設計になっているのか――。米海兵隊が日本でオスプレイを配備するにあたって取りまとめた報告書では、オスプレイの特徴として、艦船への収納が容易で、艦船上からの離着陸も可能であることを挙げ、地球規模で遠征する能力を高めるために、日本中を訓練場として使用する計画を示しています。つまり、殴り込み部隊である強襲揚陸艦にオスプレイを搭載できるように、プロペラの翼は小さく設計されたのです。

乗務員の安全よりも、世界の支配。そんなオスプレイ運用の訓練に、道民の命が脅かされるなど、たまったものではありません。

ちなみに、日本の航空法では、オートローテーション機能を備えていないヘリコプターは飛行してはならないことになっています(航空法第11条)。しかし、安保条約に基づく日米地位協定で、米軍機は航空法第11条の適用が除外されているのです。対米従属そのものです。

今回のオスプレイ訓練移転をめぐる一連の問題を通じて、沖縄の人たちがどれほど米軍の訓練に苦しんできたか、その一端を垣間見ることができたように思います。沖縄の人たちも危険なオスプレイを全国に拡散することは願わないでしょう。オスプレイは沖縄にも、日本のどこにもいらない――。沖縄の人たちと連帯して、オスプレイの配備撤回、基地のない日本をめざして頑張ります。

カウンター

プロフィール

HN:

森つねと

年齢:

47

性別:

男性

誕生日:

1978/01/20

職業:

道政・政策委員長

自己紹介:

1978年 札幌市白石区生まれ

1990年 東川下小学校卒業

1993年 北都中学校卒業

1996年 北広島西高校卒業

2000年

北海道東海大学 国際文化学部卒業。白石区で共同学童保育所の指導員

2001年

日本共産党北海道委員会 青年・学生部

2010年 「しんぶん赤旗」記者

2012年

衆院道小選挙区3区候補者

2013年

参院道選挙区候補者

2015年

道議会白石区選挙区候補者

2016年

参院道選挙区候補者

2017年

衆院道小選挙区1区予定候補者(野党共闘のため立候補を辞退)

2019年

道議会中央区選挙区候補者

2023年

道議会中央区選挙区予定候補者

日本民主青年同盟道常任委員、原発問題全道連絡会理事を歴任。

家族:妻、子(7歳)

1990年 東川下小学校卒業

1993年 北都中学校卒業

1996年 北広島西高校卒業

2000年

北海道東海大学 国際文化学部卒業。白石区で共同学童保育所の指導員

2001年

日本共産党北海道委員会 青年・学生部

2010年 「しんぶん赤旗」記者

2012年

衆院道小選挙区3区候補者

2013年

参院道選挙区候補者

2015年

道議会白石区選挙区候補者

2016年

参院道選挙区候補者

2017年

衆院道小選挙区1区予定候補者(野党共闘のため立候補を辞退)

2019年

道議会中央区選挙区候補者

2023年

道議会中央区選挙区予定候補者

日本民主青年同盟道常任委員、原発問題全道連絡会理事を歴任。

家族:妻、子(7歳)